【弱者と埋め合わせ】

「激情的な憎しみが、空虚な人生に意味と目的を与える事がある。」

「自分の人生に意味を見いだせない人々は、聖なる大義に身を捧げたり、狂信的な恨みを育てることで、空虚を埋めようとする。

大衆運動は、その両方を無限に実行する機会を提供する。」

「邪悪なものが弱者を惹きつけるのは、“力を得られる感覚を与えるから”だ。」

「外の世界や他人の私生活への執着は、自分の人生の空虚さを補おうとする試みである。」

「“幸福の追求”は、不幸の主な原因のひとつである。」

「教育の爆発的拡大は、“重要な存在になりたいが、そのための能力がない人”を大量に生み出している。

この国は、“誰にも知られたくない”ような人間が、“誰かになりたい”と願うことで溢れかえっている。」

【自己欺瞞と行動パターン】

「プロパガンダは人々を欺くのではない。人々が自らを欺く手助けをするだけだ。」

「無礼さとは、力の弱い模倣である。」

「私たちが知っていることや知らないことよりも、私たちが“知りたくないこと”の方がはるかに重要だ。」

「敵が最も恐れているものを知りたければ、彼があなたを脅すために使っている手段を観察すればいい。」

「最も習得が難しい計算は、“自分の恵まれていることを数える算数”である。」

「未来は、“知っている人”ではなく、“学び続ける人”のものだ。」

「“食わせてくれる手”を噛む者は、たいてい“蹴ってくるブーツ”を舐めるものだ。」

「多くの人にとっては、“言い訳”の方が“成果”よりも好ましい。

なぜなら、どんなに大きな成果を上げても、それは次にまた証明しなければならなくなるが、

言い訳は一生使えるからだ。」

「自己義認は、自己嫌悪の表れである。」

【権力と群衆心理】

「権力は人を腐敗させる、とよく言われる。しかし同じくらい重要なのは、弱さもまた人を腐敗させるということだ。権力は少数を腐敗させ、弱さは多数を腐敗させる。

憎しみ、悪意、無礼、不寛容、猜疑心——これらは弱さから生まれる欠点だ。

弱者の恨みは、不正義によって生まれるのではなく、自らの無力感と劣等感から生まれる。

私たちは、富を分け与えることで弱者を救うことはできない。なぜなら、彼らはその寛大さすら抑圧と感じるからだ。」

「抑圧された者たちは、本当に“自由”のために戦うのかは疑わしい。

彼らが戦うのは、“誇り”と“他者を抑圧する力”のためだ。」

「権力が“慢性的な恐れ”と結びつくとき、それは恐るべきものとなる。」

「私たちが個人としての独立性を失い、大衆運動の一部となると、新たな自由を得る。

それは“恥や良心の呵責なしに、憎しみ、いじめ、嘘、拷問、殺人、裏切りができる自由”だ。」

「権力者たちの行動を見るときは、常にこう考えねばならない。

彼らの本当の目的は、“独立した個人”を排除することだ。

独立した有権者、消費者、労働者、所有者、思考者をなくすこと。

彼らが使うあらゆる手段は、“人間を操作可能な生きた道具に変えること”を目指している。

それはアリストテレスが定義した“奴隷”そのものだ。」

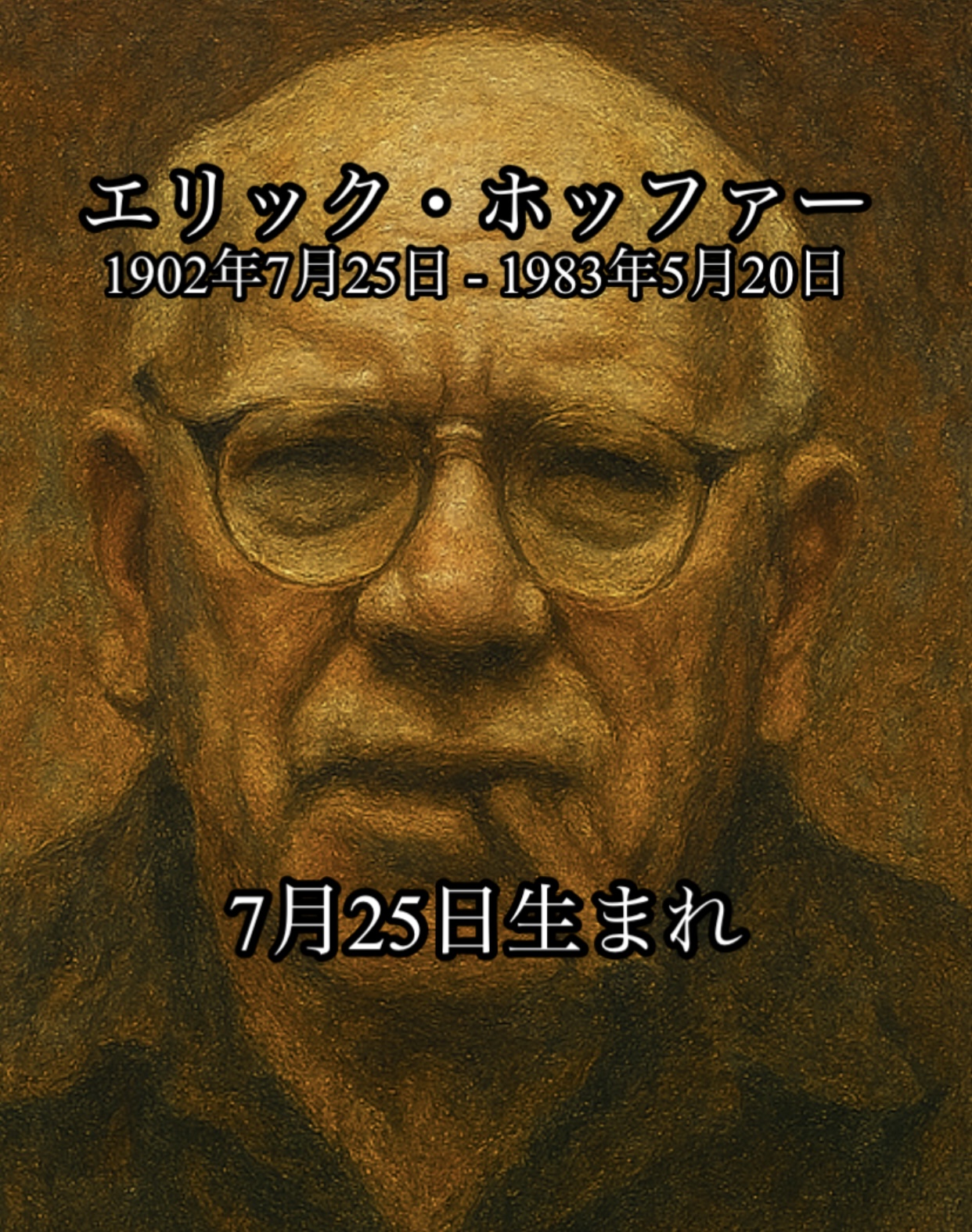

エリック・ホッファーは、アメリカの社会哲学者です。

ドイツ系移民の子としてニューヨークのブロンクスで生まれ、幼少期に母を亡くし、7歳で視力を失いましたが、15歳で奇跡的に回復。再び失明することを恐れからか、書物を読み漁る日々が始まりました。

正規教育を受けることなく、18歳で父も亡くし、完全な孤独の身となり、ロサンゼルスのスラムでその日暮らしの生活を送るようになります。 28歳で自殺未遂をきっかけに、各地の農園を渡り歩き、労働の合間に物理学・数学・植物学を独学で没頭しました。

1936年、ヒトラー台頭の時代にモンテーニュの『エセー』と出会い、「考え、書くこと」を意識するようになります。

1941年からはサンフランシスコで沖仲仕として働き、1951年に代表作『大衆運動(The True Believer)』を出版。

ホッファーは大衆心理や権力、弱者の心理に鋭い洞察を示し、1970年代には知的カリスマとして注目されましたが、ヒッピーには批判的で、ブルーカラーの若者を支持していました。